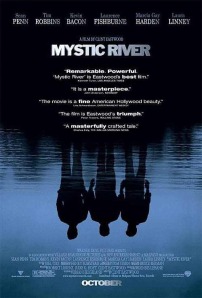

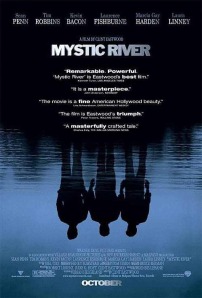

根据作家丹尼斯·莱尼的同名畅销小说改编而成,也是克林特·伊斯特伍德(Clint Eastwood)作为导演的第24部作品。惨淡告别西部片时代之后的伊斯特伍德,终于找到属于自己的又一种成功的表达方式,影片自始至终情绪低沉,一改好莱坞电影惯常的热烈火爆,它以哀伤沉痛的基调讲述了一个让人难以忘怀的命运纠结的故事,成为美国国家评论会奖的“最佳影片”。在第76届奥斯卡电影节,西恩·潘和蒂姆·罗宾斯分别囊括了最佳男主角和男配角。该片由美国华纳兄弟公司出品,2003年10月15日在北美上映。

我们埋葬自己的罪恶,然后将它们清洗干净……

吉米·马库(西恩·潘),戴夫·博伊尔(蒂姆·罗宾斯)和西恩·德维(凯文·贝肯)三个孩子是形影不离的好朋友,他们都住在波士顿的一个贫民街区,一起游戏一起打架一起成长。这份美好的童年友谊是如此单纯而牢固,似乎他们注定了会是一辈子的好朋友,直到一天其中一位的人生偏离进另一条轨道,他们的人生被永远改变了。10岁那年,戴夫在一次玩耍的时候不幸遭人绑架并受到性虐待,被营救回来后的戴夫以后仿佛变了一个人一样,对所有的朋友亲人都产生了隔阂,三个好朋友的友谊也慢慢疏远破碎,世事变迁,他们最终失去了联络。

25年以后,三个童年好友被另外一起悲剧事件再度联系在一起。吉米19岁的女儿凯蒂被残忍地杀害了,而负责这起案件的警官正是西恩和他的搭档惠特尼(劳伦斯·费什伯恩),他既要面对看起来毫无头绪的案子,又要面对痛失爱女急于复仇的吉米。但最让西恩无法预料的是,案件中显现的点滴线索把凶手的嫌疑指向了戴夫!儿时被绑架造成的心理阴影这多年始终挥之不去,导致了戴夫婚姻事业上的失败,谁也不知道,在他温文平和的外表下,隐藏着人格上的阴暗和压抑……

三个儿时的好友,现在一个是一桩残忍谋杀的最大嫌犯,一个是负责案件的警探,一个是一心亲手为女儿报仇的父亲,三个人绷成了一个紧张的三角关系,每个人都面临着矛盾挣扎,每个人都被迫着去面对内心那个真正的自我,每个人,也都必须回头去注视自己不为人知的过去,不管是美好,还是痛苦。

2003年的影片《神秘河》,被众多影评人和观众认为是伊斯特伍德最优秀的作品之一。

我看电影有个习惯,绝不能漏掉一点画面和对白,经常是思想瞬间走神导致路人甲的无关紧要的对白没有听到,也要把片子倒回去重看。当然这一般适用于有内涵的片子。因此,对我来说,看一场电影用的时间经常要比影片长度多一些,看一遍相当于看了两遍(多也不敢说)。而写所谓的观后感。按说应该是再多看几遍才能做出评论的,但是有时第一印象反是最准确的(特别是对人)。

电影在我看来可以划分为三种类型:1.看了开头就在想什么时候能完的,一般来说是拍得很糟的片子;2.越到后面越希望影片不要结束,最好一直这么演下去,一般来说这类片子一定是带给我强烈快感的;3.并不是很有感觉,但片子拍得不错,就好像一个不是你喜欢的那种类型的美女坐在你身边,纵然你没有非分之想,但鉴于对美的天生的热爱,你也会心旷神怡。

影片的色彩,凶杀的内容,《神秘河》一开始给我的感觉是一部悬疑侦探片,这不是我好的那口,不过因为情节引人入胜,看得也是津津有味。如果这么来说,它就是属于上面说的第三种类型了。但是等到尾声。我已经把这部电影划分到我喜欢的类型里去了。

鉴于我的年龄、阅历以及人生观,我喜欢有人讨论宿命论,还喜欢讨论亲情、爱情、相互的信任,当然最重要的,还是孤独。这部电影里全说全了。偏巧最近正在研究弗洛伊德,这部片子的开头刚好似乎是由一个小男孩由于童年受到性侵害导致成年后心理有严重的心理问题引出。我只能说,这部片子来得太及时了。

以下内容属于严重剧透,还没有看过这部电影并且打算去看的阅读前请三思。

三个小孩,在街上玩耍,碰到两个变态。两个变态在三个小孩中物色了一个,带上车,走了。上了车的男孩叫做戴维,没上车的是吉米和西恩。

戴维被蹂躏了四天逃回了家,吉米和西恩在戴维家楼下对着窗前的黑影摇了一下手,宣告三个孩童的友谊就此终结。

三十年后,吉米十九岁的女儿凯蒂遭人杀害,事发当晚戴维满身是血慌慌张张回到家中,妻子瑟莱丝的不安从此拉开帷幕。

西恩作为警探,接手了儿时玩伴女儿被害的案子,戴维的妻子瑟莱丝是凯蒂的表姨,带着老公到吉米家帮忙处理后事。三十年后,三个男孩再次被命运拉在一起。

戴维受伤的右手引起警探西恩的注意,也一直撩拨着瑟莱丝脆弱的心灵,西恩尚且没有怀疑戴维,瑟莱丝先大义灭亲了。

瑟莱丝找到被悲痛和愤怒交织折磨的吉米,说出自己一直担忧的假想,她已在心里把自己的丈夫当成凶手。吉米把瑟莱丝亲亲搂在肩头,眼神里流露出杀气。

身为警探的西恩经过慎密侦查,最终确定并逮捕了凶手,与此同时,吉米带人把戴维逼到酒吧外的河边,告诉他,这里曾是他杀人弃尸的地方,戴维惊恐地问,为什么告诉我这些?吉米说,承认你是凶手我就不杀你,戴维承认了。吉米举起枪。

清晨,吉米举着酒瓶烂醉地坐在街边,西恩走过来告诉他案子破了,凶手被绳之于法,瑟莱丝在寻找戴维,你知道他在哪么?吉米看了西恩一眼,说,你迟了一步。

两个人一起看向前方,三十年前,载着戴维的那辆轿车正在缓缓离开。

影片前半部分没什么出奇,一个妙龄女孩被人谋杀,最像凶手的那个人渐渐被怀疑,傻子也能猜到最像的肯定不是。好莱坞的编剧比起中国的“便具”,高的不只是智商。中国编剧脑筋只转一个弯,美国编剧转三个弯,美国编剧最终只有一个目的:让你猜不到。这样久了,就和国产编剧怎么写都会让你猜到一样,我们都免疫了。所以一开始尽管朝最不可能的人身上想,往往最终差不远。

但谁是凶手远不是这部电影的重点,事实上导演明显也没有在这上面花太多心思。就是说导演根本不怕你猜到谁是凶手谁不是凶手,因为他要表达的不是这个,这也从最终凶手不过是个没露过几次脸的哑巴、动机也是相当单纯简单这件事能够看出,杀人案没有太多的神秘性复杂性。影片的重点在于描述事情是怎样一步步变成这个样子的。

戴维,这个幼时遭遇不幸的男人显然一直沉浸在童年的阴影之中,从不信任任何人。从一开始满身带血地半夜回家,就把一切怀疑的目光(影片内的影片外的)吸引到自己身上,但让大家想不明白地是,他为什么不辩解?他的敏感脆弱的妻子瑟莱丝对他叙述的怀疑从一开始就注定不会消除,并为最终她的告密埋下伏笔。吉米死了女儿,偏执地不相信警察,而是纠集自己凶神恶煞的妻弟到处盘问打听消息,这也为最终他动用私刑杀死戴维埋下伏笔。吉米的老婆安娜贝丝,虽然对丈夫一直偏爱这个不是自己亲生的女儿凯蒂心怀不满,但在凯迪死后还是流露出母性的本能趴在丈夫身上嚎啕大哭,一个典型的贤内助,为影片结束时对丈夫那段耸人听闻的告白埋下伏笔。警探西恩的老婆,按剧情告诉我们的说法是,跑了,但总在一些时候,打电话给西恩,却怎么也不说话,为之后的回归埋下伏笔。

我认为,导演就是在阐述一个道理,命运决定性格,而性格最终又决定命运。戴蒙的死,表面看来是吉米误杀,其实说到底,是死在他的自闭性格上,而他的这种性格,正是因为童年的那次经历。观众一定都会想,假如当年上车的不是戴蒙……导演自然也想到了。

影片在中间时,西恩第一次盘问吉米,吉米就提到,假如当年被坏人带上车的是他,或许今天的一切就不会发生。算是导演第一次堂而皇之地和观众讨论命运。在影片行将结尾,又是西恩说出:“有时候我觉得,我们都上了那辆车,……在现实中,我们仍是被关在地窖里的小孩,想象着要是我们逃走会怎样。”其实这段话由西恩说出有站着说话不腰疼之嫌。可是最该说这话的人死了,导演借西恩之口说出戴维想说而没有说的话,显示出对命运安排的无奈。

戴维虽然没有说过那些话,但他却说过类似的,在和瑟莱丝在家中一场戏中,戴维说了“逃出地窖的不是戴维”,言下之意他从来没有逃出来过,或者说逃出来的已经不是他了。他还说:就像吸血鬼一样,一旦被侵入,阴影永远存在。这句话可以认为是他对童年那场噩梦的形容,这也解释了他那晚满身是血的原因——杀死了一个接受男童妓服务的男人。但我不认为导演会如此肤浅,拍这样一部电影只是为了向人们宣传恋童癖的恶端。归根结底,导演是想说明,任何一种形式的伤害,一旦实施,造成的创伤都是永久性的,永不能改变。

回到影片开头,三个男孩在一块未干的水泥上写下自己的名字,吉米、西恩都写完了,当戴维刚刚写下“DA”,就碰到了开车的那两个人。被带上车的也是戴维,三十年后,付出生命代价的依然是戴维。这不禁让我们感叹命运对戴维的不公。虽然吉米和西恩都说过“假如上车的是我”这样的话,表面看来似乎也在感叹命运的无常。但这只是一种人性的虚伪,在吉米杀死戴维之前两人的对话中,观众就能明白一切。

戴维:如果上车的是你,你就会懂。

吉米:但上车的不是我,是你。

导演在告诉你,这就是命。认命吧。

我喜欢。

另外影片结束前吉米的老婆安娜贝丝对吉米说的那段话,使得这个之前在影片中一直显得不那么重要的角色一下子有了存在的价值,而且对于提升影片的思想价值来说也是非常必要的。当吉米略显忏悔地面对着窗外说“我杀了戴维,但我杀错人了”时,且看她是如何说的。

安娜贝丝说:吉米,昨晚哄女儿们睡觉时,我跟她们说你的心好大,我说你好爱凯蒂,因为你创造了她,有时你对她的爱几乎到了极限,爱到心几乎要爆炸(此处吉米试图阻止她说下去,但她依然继续往下说),我说爸爸对她们的爱也一样,因为他有四颗心,全都满溢着爱,所以我们不必担心,爸爸为了心爱的人什么都敢做,勇敢地去做,他永远不会犯错,不管爸爸做了什么,他永远不会犯错,结果她们安心地睡着了……爸爸会为了心爱的人赴汤蹈火,这样就够了,别人家都很软弱,只有我们家例外,我们家绝不会软弱,而你,是这个家的统治者。

就这一席话,吉米心里再也没有了对戴维的愧疚感,甚至都有了和老婆亲热的欲望,并且事后很坦然地带老婆家人走上街头看游行。其实那晚吉米杀死戴维之前,安娜贝丝已经预感事情会发生,因为瑟莱丝打电话告诉她了,但是她什么都没有做。比起吉米、杀人凶手,这个女人的凶狠完全不占下风。与之形成鲜明对比的是瑟莱丝,从一开始就对戴维说的话持怀疑态度,揪住“为什么报纸上没有刊登消息”而不放,最终发展成为向吉米“出卖”丈夫。当然我们可以说这是瑟莱丝比安娜贝丝善良的地方,但导演显然并不想赞美瑟莱丝的善良。影片的最后,安娜贝丝一家看游行的同时,妻子瑟莱丝也在人群中神情不安地走动,她看到了西恩和重新回到他身边的女人萝拉,看到了和丈夫在一起的很是开心的安娜贝丝,脸上不安的神情形成鲜明对比,最后冲着参加游行的队伍中的儿子麦克挤出一点笑容并招手叫喊他的名字,但眼里分明都是泪水。而麦克在一堆欢快的孩子中,也是一脸落寞。而安娜贝丝还对瑟莱丝落井下石:“居然怀疑自己老公,还跑来告状?”言下之意就是活该。影片到了这里已经有点残酷了。

在电影结束的时候,乐队演奏的音乐是约翰·菲利普·索沙的“Semper Fidelis”,这个拉丁文的意思是“永远真诚”。电影到最后,似乎又在探讨妻子该不该对丈夫保持永恒的忠诚的问题。影片中男人的命运,从某种意义上说也是掌握在自己的女人手中。其实这也是导演在变相地告诉你,娶个什么样的老婆,也是你的命。这一点在片中也能找到渊源。还是西恩第一次盘问吉米时吉米说的,大意是如果上车的是他,他就不会有胆量去追求前妻,没有前妻,也就没有现在这个老婆。说到这里,感觉像是在说蝴蝶效应了。

导演克林特·伊斯特伍德,曾是个优秀的演员,现在是个不错的导演,这部被称之为他最优秀的作品之一的《神秘河》,在一些介绍该片的资料上依然被这样介绍着:“一部反映儿童遭受性侵害所带来的心理创伤的影片”。我想说的是,导演永远不会像观众一样肤浅,就像我写下这篇文字,依然只能在心里自卑地认为,我只看到了导演想法的皮毛。(转载)